ホンダに見るF1マシンの変遷2

現在、ホンダウェルカムプラザ青山にて、「2021年シーズンF1開幕記念展示」と題した過去のホンダF1マシンやF1エンジン等の展示イベントが開催されている。

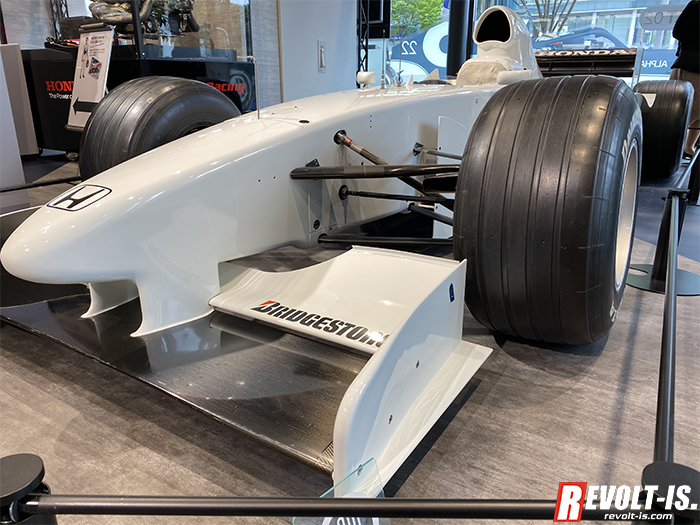

今回は、ホンダの第3期F1活動開始前に試作されたオリジナルマシン「ホンダ・RA099」も展示されるとあって、多くのファンからも注目を集めている。

前回のパート1に続き今回は、エンジンや各マシンの細かい部分まで掘り下げていく。

サスペンション周り

サスペンション周り

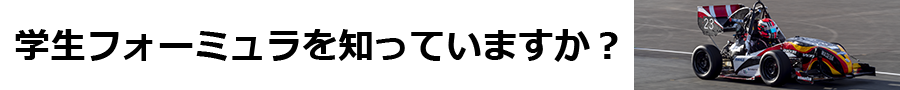

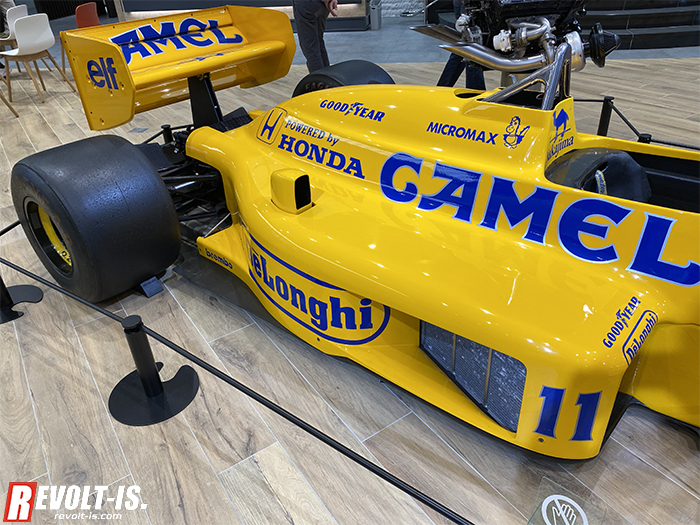

第1期~第2期のF1マシンのサスペンションをクローズアップ。

まだ空力よりも、機能そのものを重視したような構成に見える。

フロントサスペンション周り

フロントサスペンション周り

フロントサスペンション周り

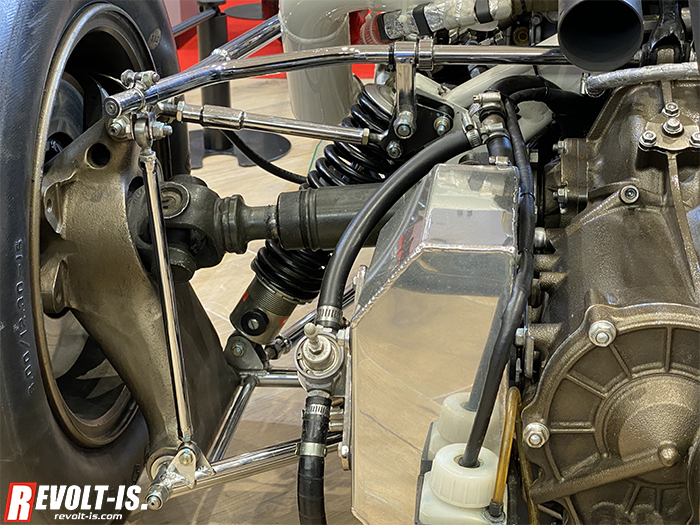

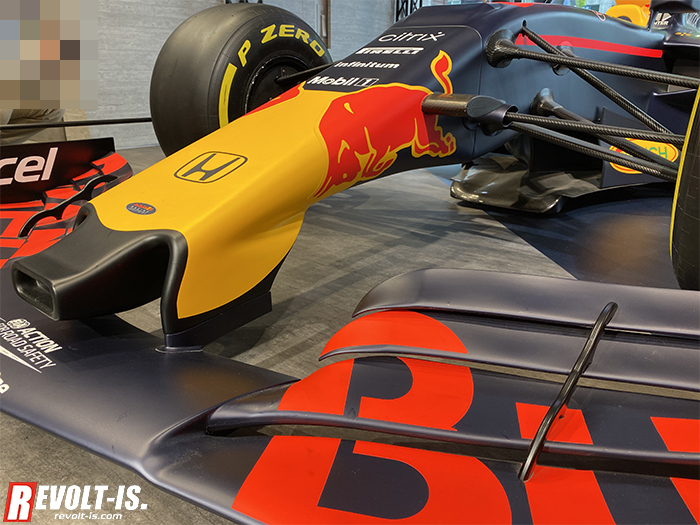

後年になるに従い、サスペンションも空力を優先したウイング形状のものへと変化。

さらに各種空力デバイスとの連携も考えられるようになり、度重なるレギュレーション変更とも相まってより複雑化の一途を辿っていく。

フロントサスペンション周り

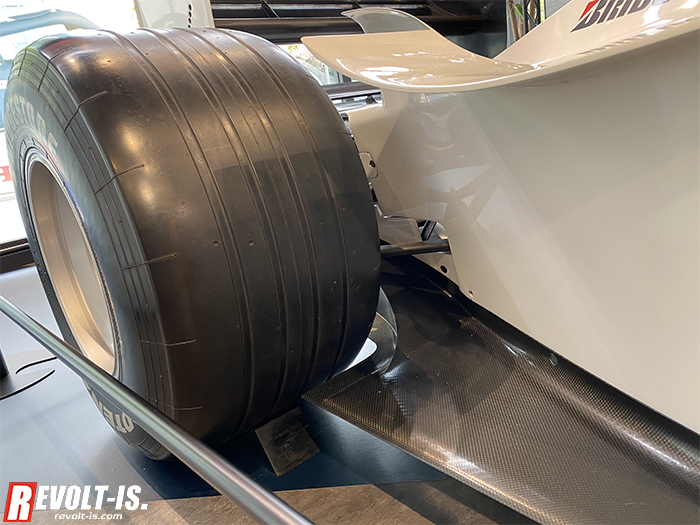

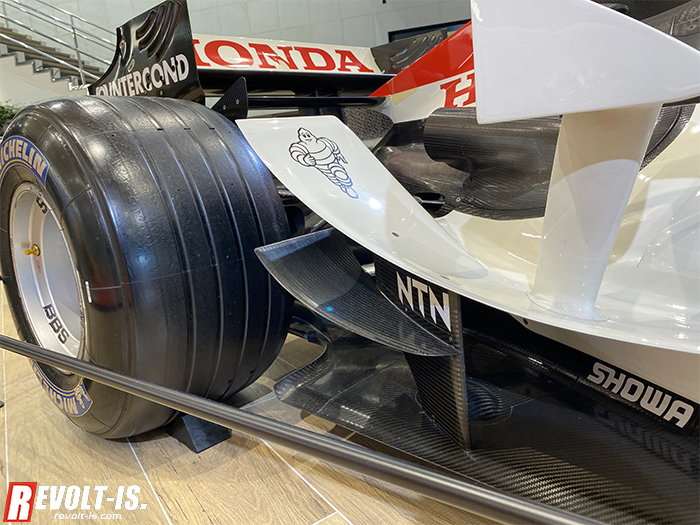

タイヤ裏

そして近年のレギュレーション下では以前よりシンプルになってきたものの、車体のスリム化と細部の洗練度が格段に向上している。

タイヤホイールの裏側までフルカバーされているあたり、もはや些細な気流の乱れも見逃さないといった感じか。

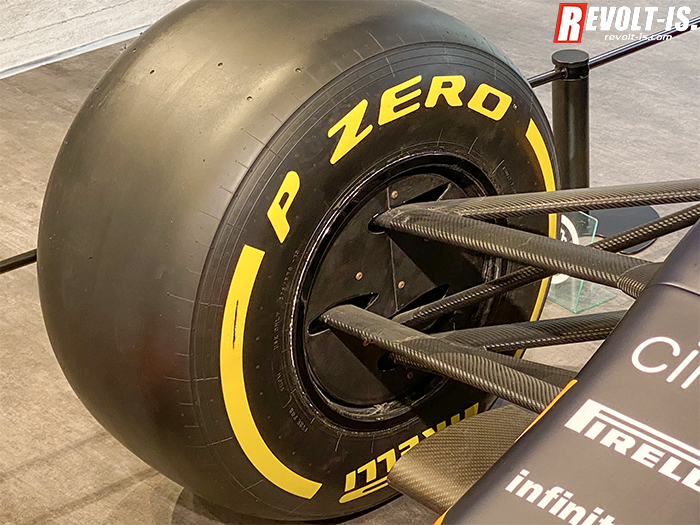

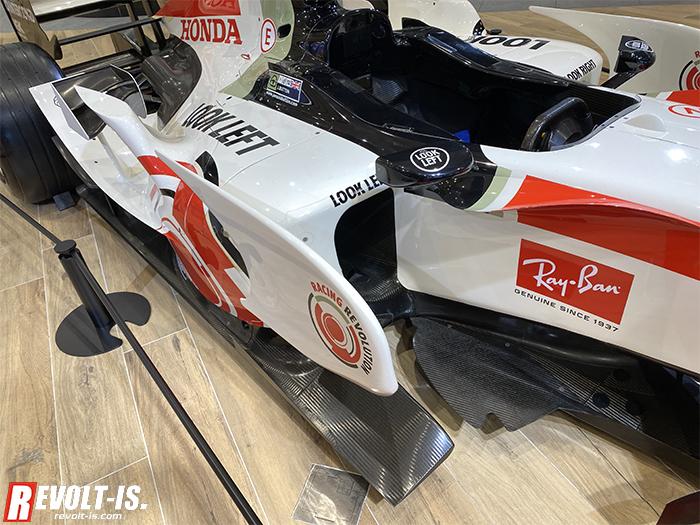

フロントノーズ周り

フロントノーズ周り

サスペンション形状や配置の違いがよくわかるアングル。

サスペンションがしっかり機能する理想的なレイアウトがあったはずだが、それさえも邪魔と言わんばかりに上面へ押し上げ、下面へ多くの気流を送り込もうというのか。

ここまで来るとサスペンション自体も、車高の安定くらいしか機能させていないのかもしれない。

サイドポンツーン周り

サイドポンツーンリア回り

サイドポンツーン回り

サイドポンツーンリア回り

サイドポンツーン周りも、無骨な印象を受けるロータス・ホンダ99Tと比べ、ホンダ・RA099はシンプル、ホンダ・RA106がゴテゴテ感が強い。

ロータスは空力開発が発展途上、RA099はテストカーというのもあるのかもしれない。

RA106のスタイルは、当時のレギュレーションで許された箇所を実践を通して開発し続けた結果と言えるだろう。

上面周り

リア周り

車体上面を大きくフラット気味にさせたようなRA099に比べ。RB16はゴテゴテ感と独特のリアウイングステーが目立つ。

これらはテストカーと本番カー、レギュレーションの違いが大きいだろう。

もしRA099の開発当時のレギュレーションがRB16にも適用されていたとしたら、同じような形状になっていたかもしれない。

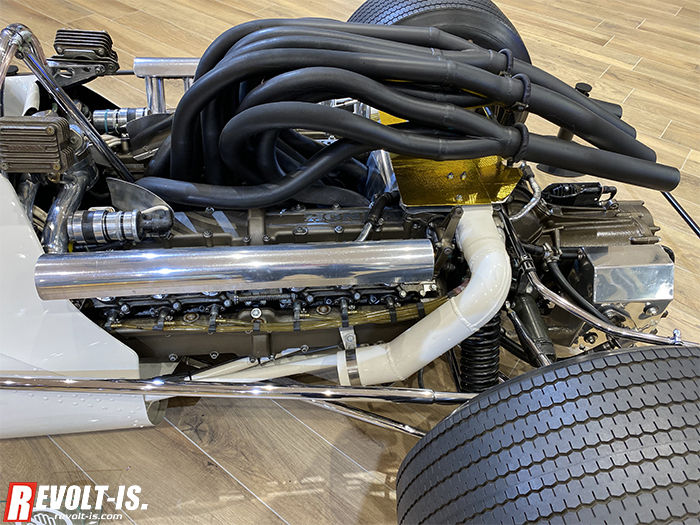

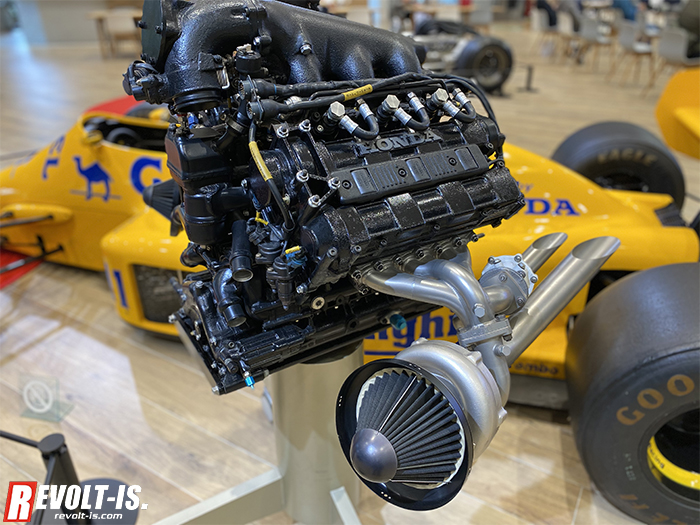

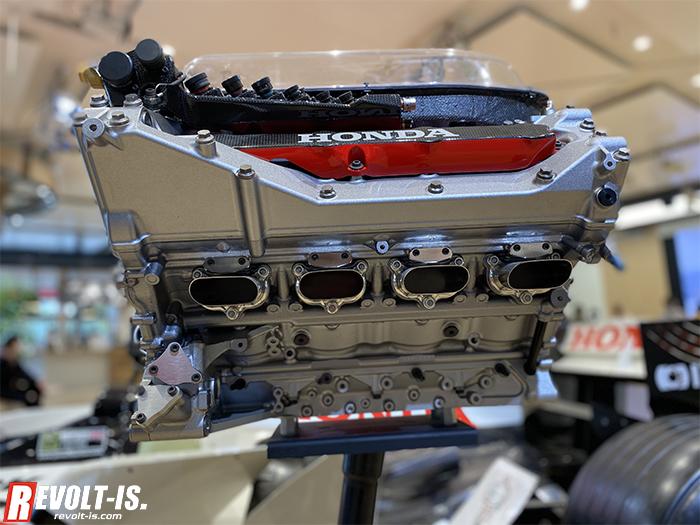

ホンダと言えば、エンジンに強い印象を持つ方も多い事だろう。

そのイメージとしては、”パワーがあっても大きく重い”というもの。

確かに、第一期から第二期のF1活動ではそのような面がクローズアップされてきたが、第三期からはマシンのトータルバランスをより重視する傾向となってきた。

こうして見比べていくと、PU(パワーユニット)と呼称される前のエンジンなんかは、かなりコンパクトになっているのがわかるだろう。

もちろん気筒数や過給機有無の違いもあるだろうが、俯瞰で見ても小さくまとまっているように思える。

ただ現在のPUは、エンジン単体だけでなくバッテリーや関係する機器が組み合わさるため、またしても大きく重くなってしまっている。

幸いなのが重量バランスで、エンジン一極集中による重さではなく広範囲に散らばる重さとなっている事。

こういった前提をくみ取り、軽量化しつつ重心を下げて重量バランスを最適化し、PUを効率よく使える状態に持っていきたい。

バッテリーや機器類をどのようにマシンに搭載するか?増えた重さをどのようにメリットに変えていくか?

各チームの腕の見せ所と言える。

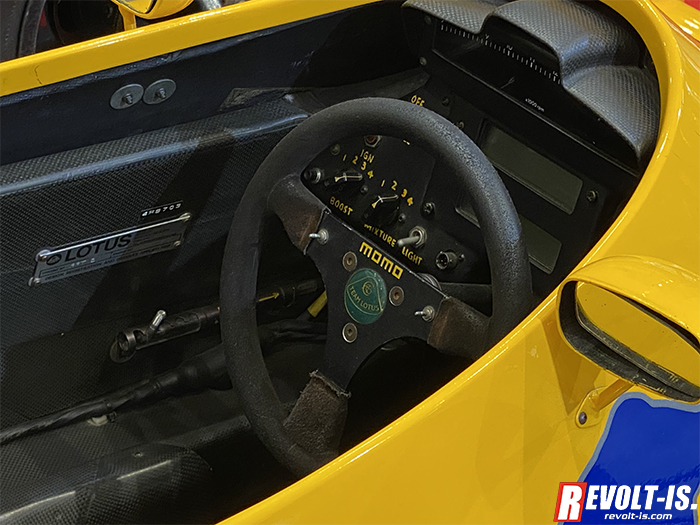

コックピット周り

コックピット周り

コックピット周り

コックピット周り

コックピット周り

運転席周りを見てみよう。

第1期~第2期活動時のマシンでは、今の我々にも馴染み深い光景が広がっている。

シンプルな形状のステアリングに全面に配されたアナログメーターとトグルスイッチ。

視認性と確実性を考えるなら、今でも最適な組み合わせと言える。

ただ、より最適に効率な状態を突き詰めていくモータースポーツの世界では、これでも満足いかないようだ。

コックピット付近にゆとりを持たせ、エアロデザインの自由度を持たせたい。

さらに視認性を良くしたい。

そういった考え等から、シフトレバーやメーター類、各ボタンが次々とステアリングへ移されていった。

ただのステアリングも今や企業秘密の塊。

リタイアでもそう簡単放り投げられなくなってきた。

さて、今回のホンダF1行脚はここまで。

様々なレギュレーション規制で縛られた開発を強いられるF1マシンだが、こうして比較していくと様々な箇所での技術の進歩が見えてくる。

今年は厳しい開発規制を強いられての2021年F1開幕となったが、エンジニア達はどのような技を繰り出してアドバンテージを作り出すか今から楽しみだ。

そして久しぶりのF1フルタイム参戦の日本人ドライバー角田裕毅選手の活躍。

ホンダの第4期F1活動ラストイヤーと、2021年のF1シーズンは、我々日本人にとって色々な意味で見逃せないものとなりそうだ。

【文 – 写真】

編者(REVOLT-IS)