リアから見るF1マシンの歴史、変遷

栃木県ツインリンクもてぎ内に存在するホンダ・コレクションホール。

ここでは様々なテーマで、主にホンダが関わったバイク、車、モータースポーツの歴史と貴重な車両が展示されている。

ちょうど編者が訪れた日は、これまでホンダF1活動と共に激戦を繰り広げてきた、過去のF1マシン達が展示されていた。

それぞれの時代に生まれたF1マシンを見てみると、その時代の状況、レギュレーション、開発チームの苦闘、試行錯誤が思い起こされる。

一つずつ見ていこう。

第1期ホンダF1時代(1964年~1968年)

当初、当時の名門チームであるロータスやプラバムといったチームへのエンジン供給のみの話が、紆余曲折の末、急遽自社チームで参戦する事に羽目になり、半年でチーム作りやマシンを準備したのは有名な話だ。

エンジンはNAのみ。

1.5リッターV12や3リッターV12、空冷V8など、様々な形式のエンジンが登場した。

この時代のマシンはバギーカーを低く細身にしたような印象。

車体はアルミ合金を使ったモノコック形状だ。

サスペンションは武骨でダンパーもむき出し。

タイヤは当時主流のバイアスタイヤとなっている。

ボディは、空気抵抗になりそうな表面形状を可能な限り削ぎ落していった感じ。

第1期後年にようやくリアウイングやフロントカナード的なものが装着されてきたが、これらの発想は、今の市販車の空力チューニングに通じるものがある。

そしてコックピットの背後にエンジンを搭載、その後ろにギアボックスを搭載する所謂”ミッドシップ”レイアウト。

エンジンに、サスペンションやギアボックスを直接取り付ける”ストレスマウント”方式。

これらはこの時代に生まれてきたもので、現代にも受け継がれている。

ロータスがF1初のスポンサーを持ち込む(1968年)。

車体底面の空気の流れをコントロールして、ダウンフォースを生む技術の開拓(1970年)。

ルノーが初のF1用ターボエンジンを導入(1977年)。

ミシュランが初のF1用ラジアルタイヤを導入(1977年)。

マクラーレンが、シャシーモノコック素材に初のカーボンファイバーを導入(1981年)。

ボディ全体をウイング形状に見立て、そこで発生する空気の流れを積極的に生かそうとしたウイングカー時代(1977年~1982年)。

そうして迎えた第2期ホンダF1時代初期(1983年~1984年)では、時代に合わせて、1.5リッターV6ターボエンジンを導入。

初期トラブルやターボラグの対策を行いつつ、熟成を進める事となった。

ウイングカー開発を制限する車両レギュレーションに変わったため、車体開発、特に空力はボディ上面を中心とした開発に集中。

ウイングカー時代はウイングそのものを無くしているマシンもあったが、この年からはウイングの比重が高まり大型化。

前後のウイングを効率よく効かせる考え方となり、ボディ表面の空気抵抗を少なくし、気流を綺麗に流してウイングに当てようとした。

そのため、ダンパーもボディカウル内に収めたりなど、今のフォーミュラカーに通じるサスペンションレイアウトが形作られる事となる。

さらにこの考えを進めようとしたのか、サスペンション上面もカバーするマシンも出てきた。

リアウイングの剛性確保なのか、ウイングのエンドプレート下部が水道管のようなシャフトで連結されている。

その他、近年のF1でも使われていたミニウイング、ウイングレットも見られる。

第2期ホンダF1時代中期(1985年~1987年)。

常勝のターボエンジン制作メーカーとして勇名を轟かせるようになった。

2チームへのエンジン供給も始まり、あるグランプリではワンツースリーフォーフィニッシュで、1~4位までを独占するほどの強さを見せるようになった。

さらにホンダは、走行中のF1マシンやエンジン管理を行うテレメトリーシステムを新たに登場させてきた。

レース中の給油禁止。

ブースト圧の制限。

燃料搭載量の制限。

常勝エンジンに対し様々な足枷がレギュレーションで課せられる事になったが、エンジン開発をより進め、テレメトリーシステムによる効率的なエンジンマネジメントを行う事で対応。

常勝エンジンの座が揺るぐ事はなく、反対に他メーカーばかりが苦しめられる結果に。

そして、この頃からコンピューターによる車体開発が進み、見た目も洗練されてきた。

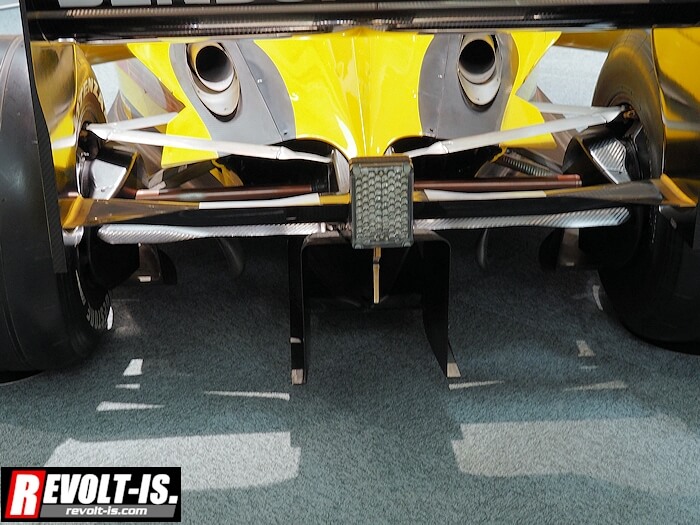

様々な形状のリアアンダーパネル(ディフューザー)の登場や、エンジンエリアとタイヤとの間の造形などを見ても、その事がよくわかる。

マシン上面、フロア下、サイドの気流の流れを総合的に突き詰める空力開発がされるようになり、以降、エンジンやギアボックスのサイズも空力的要素も加味されるようになっていく。

そして最強エンジンと言われたホンダだったが、第2期活動最後の年では、マシンのトータルパッケージの差でワールドチャンピオンをウイリアムズ・ルノーに奪われる事に。

ここにきて、エンジンパワーだけでは勝てなくなりつつあった。

第3期ホンダF1時代(2000年~2008年)。

8年のブランクを経て始まった第3期F1活動。

当初は車体も自社開発するフルコンストラクターでの参戦を目指していたが、結局はBARへのエンジン供給と車体共同開発(後にホンダが資本を買い取りホンダワークスとなった)、ジョーダンと後にスーパーアグリ(実質BAR(ホンダ)の車体も供給されていたが)へエンジンのみ供給するという体制でのF1活動となった。

1994年のアイルトン・セナとローランド・ラッツェンバーガーの事故死を受け、以降は急速に車体レギュレーションの締め付けが厳しくなった。

そんな中でもエンジニア達は知恵を絞り、レギュレーションの抜け穴を見つけてアドバンテージ見つけていくが、それも翌年には禁止にされたり、抑制する方向へレギュレーションが変更され続けた。

そうした環境下では、これまで見てこなかった領域に開発の手が入る事となる。

サスペンション素材にはカーボンやチタンが使われ、アーム類はウイング形状とされた。

サスペンション周囲に発生する気流の乱れも最適化しようというものだが、その空力に対する異常な拘りは、サスペンションレイアウトをあえて最適でない箇所にもっていくほど。

合わせてリアウイングやアンダーパネルも、複雑な構成で形作られるようになってきていた。

さらに、排気ガスをリアウイングに当ててダウンフォース増加に繋げようという技術も現れた。

当然、専用の排気管(エキゾーストマニホールド)、アクセルのオンオフによる排気ガス流量の増減もエンジン開発で考慮せねばならなない。

車体側も、そのままでは熱でボディカウルが溶けたり、ウイングにダメージを負って脱落の危険があるため、排気ガスの熱対策が必要となってきた。

無駄を削ぎ落し、重箱の隅をつつくかのように涙ぐましい開発が行われてきたこの時代。

良い開発ができたー>禁止ー>いい部品を見つけたー>禁止。

この繰り返しには、某天才空力F1エンジニアはやる気を削ぎかねないと批判を繰り返し、一時モチベーションを失いF1から距離を置いたほど。

あげくは、性的象徴に取られそうな酷いスタイルのマシンまで登場するようになり、世界中に波紋を広げるまでになった。

空力も敏感になり、前車の追い越しをしようと接近すると気流が乱れ、ダウンフォースを失ってしまう。

そのため、追い越しシーンが減ってレース展開が単調になる問題も出てきたため、追い越しシーンを増やそうとするショー的なレギュレーションまで盛り込まれる事に。

そんな中、BAR時代は一時コンストラクターズタイトル2位まで登りつめるものの、それ以外でのホンダは低迷。

満足いくレース成績が得られず、2008年のサブプライムローン問題も重なり撤退する事になった。

2009年向けに開発していたマシンが結果的にワールドチャンピオンを取った事もあり、そのまま続けていたら。。。

【文 – 写真】

編者(REVOLT-IS)